La biodiversità negli ecosistemi sorgivi nella Regione Emilia-Romagna: presupposti geologici ed idrochimici

Presupposti geologici ed idrochimici, alla scala dell’area vasta, per spiegare elevati valori della biodiversità negli ecosistemi sorgivi nella Regione Emilia-Romagna

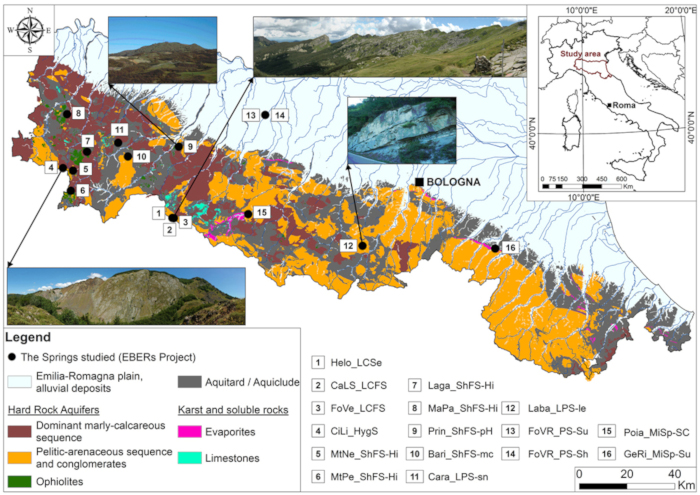

Questo studio esplora i principali fattori che influenzano la biodiversità delle diatomee, la vegetazione (con particolare attenzione alle briofite) e gli invertebrati (con particolare attenzione agli acari), in 16 sorgenti situate principalmente nel settore montano della Regione Emilia-Romagna (Figure 1 e 2).

Figura 1 - Mappa geologica semplificata dell’area di studio con l'ubicazione delle sorgenti studiate. Le immagini esemplificano la geodiversità che caratterizza il paesaggio della Regione Emilia-Romagna. (4) I basalti del Monte Ciapa Liscia, 1658 m s.l.m. (9) Le peridotiti serpentinizzate del Monte Prinzera, 736 m s.l.m. (1) Vista ad Est dal Passo di Fugicchia: arenarie del Macigno, 1667 m s.l.m. (12) Calcareniti a stratificazione parallela (Formazione del Pantano), 636 m s.l.m.

Nel complesso, i dati indicano che la diversità biologica all'interno delle singole sorgenti è relativamente bassa. Tuttavia, se esaminati su scala regionale, essi ospitano un numero totale molto elevato di taxa, tra cui diverse specie nuove e molti taxa della Lista Rossa.

Un obiettivo chiave è stato quello di valutare le condizioni idrogeologiche e idrochimiche associate a questa elevata ricchezza di specie e di fornire una guida per le future strategie di conservazione. Nell’area di studio esiste una notevole varietà delle condizioni geologiche (espressa principalmente attraverso la litologia e tipologia degli acquiferi), che ha portato ad un'ampia variazione nell'idrosfera, specialmente nella conducibilità e nel pH.

Figura 2 - Immagini rappresentative delle sorgenti studiate dei diversi tipi e sottocategorie ecomorfologiche.

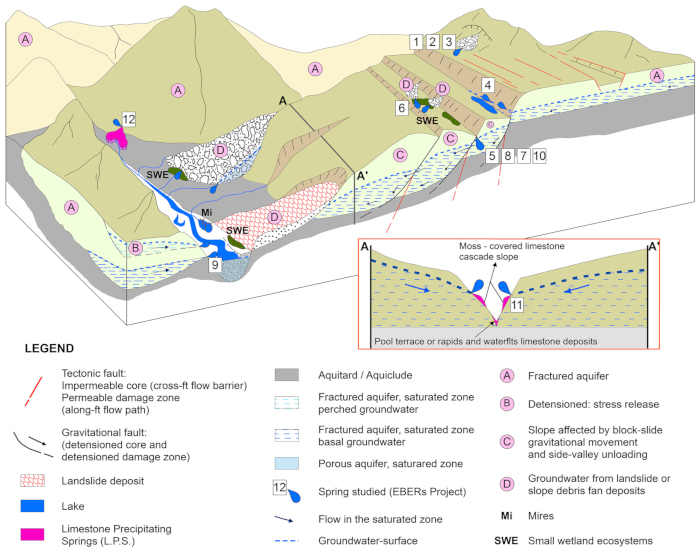

In tutti i 16 sistemi sorgivi, le diverse condizioni idrogeologiche (Figura 3) hanno fortemente influenzato la presenza o l'assenza di particolari biota: morfologia della testata sorgiva, idroperiodo, portata sorgiva, velocità della corrente e idrochimica. Questi risultati hanno importanti conseguenze pratiche per le strategie di conservazione. I dati raccolti mostrano che è imperativo proteggere interi gruppi regionali di sorgenti. Inoltre, questi risultati suggeriscono che le sorgenti, se studiate dal punto di vista ecoidrogeologico, sono sistemi eccellenti in cui approfondire e comprendere le relazioni tra variabilità geologica e biodiversità.

Figura 3 - Schema idrogeologico concettuale che descrive i sistemi di flusso delle acque sotterranee dei principali Hard Rock-Aquifers affioranti nell'area di studio. I codici delle sorgenti sono come in Fig. 1.

Le principali conclusioni che si possono trarre sono:

- Confermiamo che per gli habitat sorgivi la regione di studio è un'area ad alta complessità geologica e ad alta biodiversità. In relazione alle acque interne, e in particolare agli ecosistemi sorgivi, ciò si manifesta soprattutto per la presenza di diversi litotipi e complessi idrogeologici;

- I dati raccolti dimostrano che la diversità litologica e di tipologia di acquifero genera un'ampia variazione nei tipi ecomorfologici e nell'idrochimica;

- Considerando due gruppi di organismi (diatomee, acari dell'acqua) con ruoli ecologici contrastanti all'interno dell'ecosistema sorgivo, lo studio applicativo mostra che la molteplicità dei tipi ecomorfologici e idrochimici si traduce in un'elevata biodiversità a livello paesaggistico, con singoli siti che tipicamente hanno una diversità relativamente bassa ma che differiscono notevolmente l'uno dall'altro (elevata individualità);

- La principale conseguenza per la conservazione dell'ecosistema sorgivo è che risulta imperativo proteggere gruppi rappresentativi e proporzionali di sorgenti a livello paesaggistico. Notiamo inoltre che le sorgenti, studiate da un punto di vista ecoidrogeologico, sono sistemi ideali per indagare le relazioni geo-biodiversità.