Lo studio geologico dei sondaggi a carotaggio continuo

I sondaggi a carotaggio continuo nel foglio 185 Ferrara, sono in fase di analisi mediante un approccio multidisciplinare.

Lo studio sedimentologico e stratigrafico delle carote permette di individuare gli ambienti dove i sedimenti si sono depositati e la loro evoluzione nel tempo.

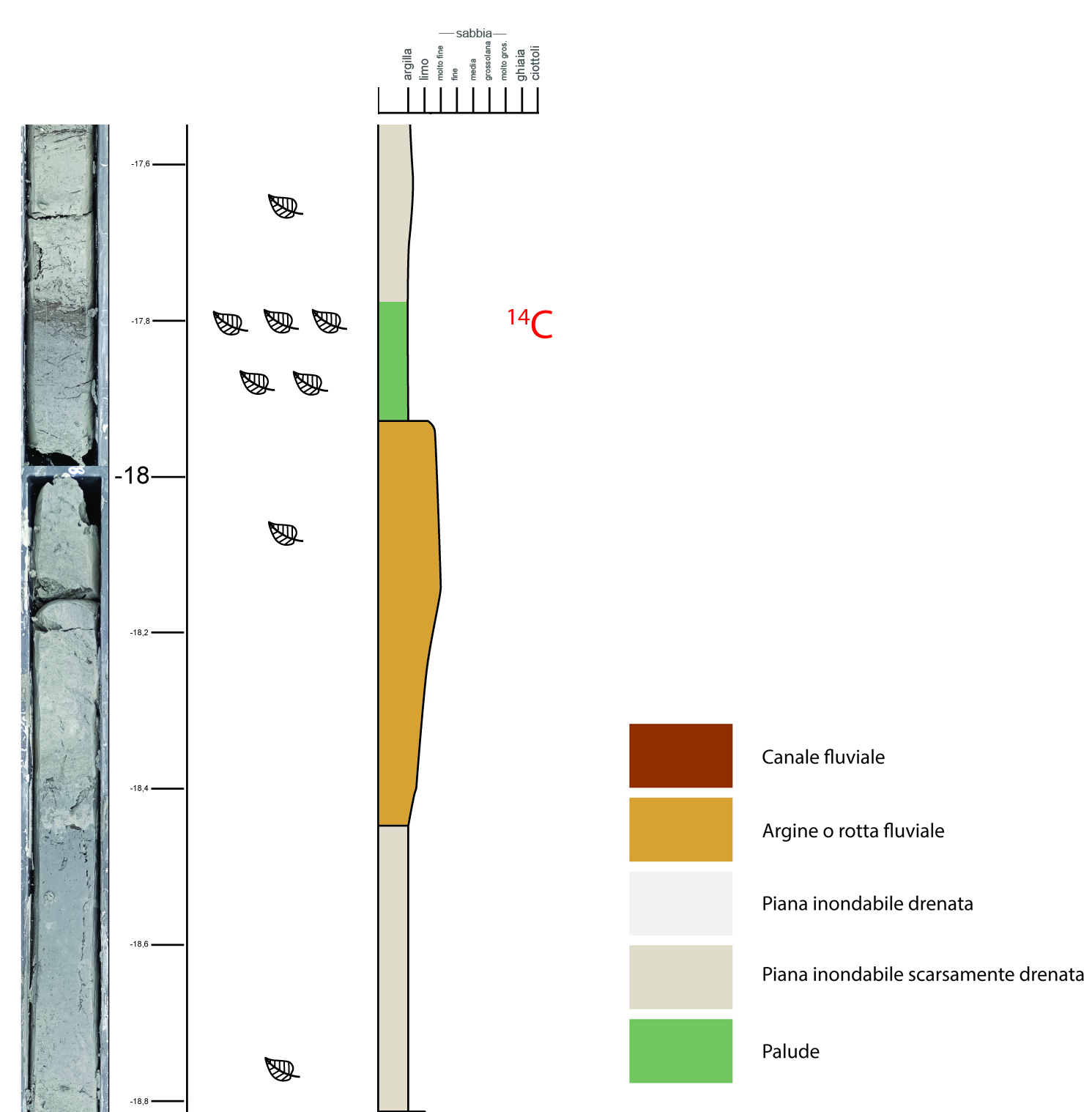

In base a determinate caratteristiche (in particolare la granulometria), le carote vengono suddivise in intervalli per i quali vengono accuratamente definiti lunghezza e natura dei limiti. Tali intervalli vengono poi analizzati al loro interno per quanto riguarda il variare della dimensione dei grani in senso verticale, la presenza di strutture sedimentarie e di componenti accessori come i fossili, la sostanza organica o la presenza di bioturbazione (tracce lasciate nel sedimento da organismi animali o vegetali). In questo modo è possibile definire le facies sedimentarie, ovvero l’insieme delle caratteristiche litologiche e sedimentologiche omogenee e peculiari, e le associazioni di facies. Tali caratteristiche sono conferite ai sedimenti dagli ambienti in cui si sono deposti, e pertanto consentono di risalire agli ambienti di formazione (ad esempio uno stagno, un canale fluviale, una laguna, ecc.). Studiando come tali intervalli, corrispondenti a strati o a unità stratigrafiche di rango inferiore, sono organizzati in senso verticale e laterale, si riesce a ricostruire l’evoluzione nel tempo dei vari ambienti che si sono succeduti in un certo areale.

L’analisi dei sondaggi a carotaggio continuo sta evidenziando come nel territorio prevalgano facies relative ad ambienti di pianura alluvionale e palude, confermando quanto emerso da studi stratigrafici precedenti. In particolare, sono presenti corpi più grossolani che si alternano ad intervalli argillosi; i primi rappresentano per lo più il riempimento di canali fluviali (prevalentemente da parte del Po, del Reno ed in misura minore del Panaro e del Tartaro) mentre gli intervalli più fini sono legati alle esondazioni da parte dei corsi d’acqua nella piana alluvionale. Lungo una fascia orientata grosso modo est-ovest, ad una profondità di poco più di una decina di metri, sono stati individuati depositi sabbiosi grossolani legati al riempimento di canali fluviali che probabilmente si sono formati durante l’ultima glaciazione.