Capriolo

Ordine: Artiodattili - Famiglia: Cervidi

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Collocazione biogeografica:

eurocentroasiatica.

Caratteri distintivi: lunghezza testa - radice della coda 100 - 130 cm; altezza al garrese 55 - 77 cm; coda 1 - 2 cm; peso medio 24-26 Kg.

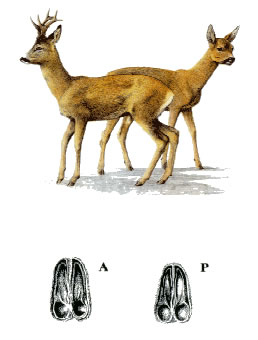

Corpo abbastanza slanciato, testa relativamente corta, orecchie ed occhi grandi, collo sottile abbastanza lungo.

Maschi con corna caduche brevi, a tre punte negli adulti. Arti sottili ma forti, coda ridotta a un breve mozzicone. Il mantello è in estate di colore rossiccio con le parti inferiori più chiare; in inverno è grigio tendente al bruno; muso nero, mento bianco; "specchio anale" bianco in inverno; nei piccoli il mantello ha tinte più scure, brune sui fianchi, con picchiettature bianche caratteristiche di tutti i giovani Cervidi.

A Impronta zampa anteriore:

lungh. ~4,5 cm; largh. ~3 cm

P Impronta zampa posteriore :

più piccola

Habitat: pianura, collina e anche montagna; in boschi di latifoglie misti con ricco sottobosco, intercalati da prati e campi coltivati.

Abitudini: attivo soprattutto al crepuscolo. Agile e aggraziato, corre rapidamente con salti frequenti. Animale poco sociale, vive isolato d'estate e in piccoli gruppi familiari d'inverno (composti da una femmina con i figli o figlie dell'anno precedente), i maschi possono aggregarsi a questo tipo di unità, di norma costituita da 4-10 esemplari. I maschi durante la primavera instaurano fra loro un rapporto gerarchico e verso maggio diventano più propriamente territoriali; l'area dominata, marcata con secreto di ghiandole, soprattutto su rami, arbusti e alberi, viene difesa contro tutti gli altri maschi adulti. Un territorio si estende su circa 5-20 ha. Al termine del periodo degli amori cessano le manifestazioni territoriali dei maschi e cominciano a formarsi i gruppi familiari invernali. I palchi cadono in autunno, i nuovi trofei sono completamente formati e puliti dal "velluto" la primavera successiva. Si nutre di getti, gemme, fogliame e piante erbacee; in inverno anche di apici legnosi, in estate e primavera ricerca Graminacee foraggere e soprattutto Leguminose. Gli accoppiamenti avvengono da luglio ad agosto, la gestazione dura circa 10 mesi ed è di tipo prolungato (caso unico tra gli Artiodattili), con annidamento della blastocisti a dicembre-gennaio. I piccoli, generalmente in numero di 2 (peso: 0, 5 - 1,6 Kg), sono poco attivi e vanno accuratamente assistiti; si rendono indipendenti a circa 9 - 12 mesi di età. La maturità fisiologica viene raggiunta dalle femmine verso i 14 mesi; la maturità sociale viene raggiunta nei maschi a 2 - 3 anni. In natura vive fino ad un massimo di 12 - 14 anni. Predato da Lupo, Volpe, Gatto selvatico e Aquila reale che possono aggredire soggetti ammalati o i piccoli.

Status: numeroso.

Distribuzione generale: Europa (inclusa la Gran Bretagna), Caucaso, Turchia, Iraq, Iran settentrionale, Turkestan, Siberia meridionale, Cina settentrionale e centrale, Corea. In Italia: originariamente presente in tutta la penisola e assente dalle isole. Oggi distribuito su di un areale pressoché continuo in Italia settentrionale, con distribuzione discontinua in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; è presente nell'Appennino tosco - emiliano, nella Maremma toscana, nella Riserva di Castel Porziano (Lazio), nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nel Gargano e Sila. In Regione: diffuso, ma non molto numeroso, in tutto l'Appennino tosco - emiliano (nel medio e alto forlivese circa 3700 capi); Meritevole di essere ricordata è la popolazione dei Boschi di Carrega nelle colline parmensi (270 esemplari circa).

Protezione esistente: il Capriolo è specie cacciabile ai sensi dell'art.18 della L. 11/02/1992, n. 157. Specie protetta dalla Convenzione di Berna (L. 5/8/1981, n. 503, in vigore per l'Italia dall'1/6/1982). Le misure di protezione esistenti consistono nell'istituzione di Parchi nazionali e regionali, Riserve naturali.

Note: gran parte delle popolazioni della penisola sono "inquinate" da introduzioni di esemplari di origine alpina e centroeuropea. I nuclei di Caprioli presenti nella nostra Regione derivano, in gran parte, dalla diffusione di esemplari provenienti da complessi forestali demaniali soprattutto toscani.

Tratto da "I Mammiferi dell'Emilia-Romagna" di M.G. Bertusi, T. Tosetti, I.B.C. Regione Emilia-Romagna, 1986